Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.

Las derechas se han apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio, lo que es un resultado del conservadurismo del actual progresismo.

Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato.

Las batallas políticas en las redes no crean de la nada ambientes político-culturales expansivos en las clases populares mayoritarias. Los radicalizan y los conducen por caminos histéricos. Pero su influencia requiere previamente la existencia social de un malestar generalizado, de una disponibilidad colectiva al desapego y rechazo a posiciones progresistas.

Igualmente, las extremas derechas, autoritarias, fascistoides y racistas, siempre han existido. Vegetan en espacios marginales de enfurecida militancia enclaustrada. Pero su prédica se expande, a raíz del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos, o a la pérdida de estatus de sectores medios. Y en cuanto a los que argumentan que la derrota se debe al “desagradecimiento” de aquellos sectores anteriormente beneficiados, olvidan que los derechos sociales nunca fueron una obra de beneficencia gubernamental. Fueron conquistas sociales ganadas en las calles y el voto.

Por todo ello, sin excusa alguna, un gobierno progresista o de izquierdas pierde en las elecciones por sus errores políticos.

Y estos errores pueden ser múltiples. Pero hay una falla que unifica a los demás. El error en la gestión económica al tomar decisiones que golpean los bolsillos de la gran mayoría de sus seguidores. En Brasil, el golpe de estado parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff, impulsado por las fracciones más antidemocráticas del espectro brasilero, se montó sobre el malestar económico que ya se arrastraba varios años y que tuvieron en el ajuste fiscal del 2015 una nueva vuelta de turca a la contracción de los ingresos populares.

En Argentina, el peronismo perdió las elecciones del 2023 por el aumento de la inflación durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien la tendencia inflacionaria es una constante de la economía argentina desde hace décadas, hay una frontera histórica que tras ser sobrepasada da lugar a una licuefacción de lealtades políticas populares que los lanza a aferrarse a cualquier propuesta, por muy aterradora que sea, que resuelva esta asfixiante volatilidad del dinero. La anomalía política Milei es la manera retorcida de canalizar la frustración hacia el odio y la sanción.

En Bolivia, el instrumento político de los sindicatos y organizaciones comunales campesinas (MAS) ha de perder las elecciones por la desastrosa gestión económica de Luis Arce. Con una inflación de alimentos básicos que bordea el 100%, la falta de combustible que obliga a realizar filas de días para obtenerla y un dólar real que ha duplicado su precio frente a la moneda boliviana, no es extraño que el proceso de transformación democrática más profundo del continente pierda dos tercios de su votación popular a manos de vetustos vendepatrias que ofrecen botar a patadas a los indígenas del poder, regalar empresas públicas a extranjeros y enquistar, con la biblia en la mano, a las cipayas oligarquías de la tierra en la dirección del Estado. Si a todo ello sumamos el resentimiento de clases medias tradicionales desplazadas de sus privilegios por el ascenso social y empoderamiento político de las mayorías indígenas, está clara la arenga abiertamente revanchista y racializada que envuelve los discursos de las derechas bolivianas.

En todos los casos, también hay otros componentes políticos que apuntalan estos errores centrales que conducen a la derrota. En el caso de Brasil las denuncias de corrupción, luego políticamente manipuladas. En Argentina el hartazgo con el extendido encierro ante el coronavirus que destruyó parte del tejido económico popular, etc. En Bolivia, la guerra política interna. Por un lado, un mediocre economista que está por casualidad como presidente y que creyó que podía desplazar al líder carismático indígena (Evo) proscribiéndolo electoralmente. Por otro, el líder que, en su ocaso, ya no puede ganar elecciones, pero sin cuyo apoyo tampoco se gana, vengándose, ayudando a destruir la economía sin comprender que en esta hecatombe también se está demoliendo su propia obra. El resultado final de este miserable fratricidio es la derrota temporal de un proyecto histórico y, como siempre, el sufrimiento de los humildes que nunca fueron tomados en cuenta por los dos hermanos embriagados de estrategias personales.

En suma, derrotas políticas conduce a derrotas electorales.

Ahora, la pregunta que uno se hace es, como es que gobiernos progresistas y de izquierda pudieron fallar económicamente cuando, en sus inicios, ese fue la fuerza de legitimidad que les permitió ganar una y otra vez las elecciones. En el caso de Bolivia con el 55%, 64%, 61% y 47% en primeras vueltas. Ciertamente el progresismo latinoamericano del siglo XXI emergió de un fracaso de las gestiones neoliberales imperantes desde los años 80s. La mayoría implementó políticas redistributivas de riqueza, y ampliación de derechos. Los resultados fueron inmediatos. Más de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en una década, las instituciones reservadas para rancias aristocracias se democratizaron y, en el caso de Bolivia, hubo una recomposición de las clases sociales en el Estado al convertir a los indígenas-campesinos en clases con poder estatal directo.

Ahí radicó la gran fuerza y legitimidad histórica del progresismo. Pero también el inicio de sus límites; pues completada esa obra redistributiva inicial, ella comenzó a mostrarse insuficiente a la hora de garantizar la continuidad en el tiempo de los derechos alcanzados. Se trata de un límite por cumplimiento de metas que obligaba a comprender que los países habían cambiado precisamente por obra del progresismo y que, por tanto, había que proponer a esta nueva sociedad en frente, unas reformas económicas de segunda generación capaces de consolidar lo logrado y de dar nuevos saltos de igualdad. Y es que el progresismo y las izquierdas están condenadas a avanzar si quieren permanecer. Quedarse quietos es perder. La nueva generación de reformas pasa necesariamente por construir una base productiva expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios; del sector privado, campesino, popular como estatal; para el mercado interno como para la exportación, que garantice un amplio soporte industrioso y duradero a la redistribución de la riqueza.

Pero, hasta hoy, los progresismos en los gobiernos, especialmente los que ya están en segunda o tercera gestión, o los que quieren volver a gobernar, están anclados en los logros pasados, en su defensa melancólica y, a diferencia de cuando comenzaron con su primera gestión, por ahora carecen de una nueva propuesta de transformación capaz de volver a levantar las esperanzas colectivas en torno a un mundo que conquistar. Que las derechas se hayan apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio, no es una casualidad. Es un resultado del conservadurismo del actual progresismo. Y de sus derrotas electorales también.

Sin embargo, el espíritu del tiempo histórico aún no se ha decantado. Ni el continente ni el mundo que andan de tumbo en tumbo entre neoliberalismos recargados, proteccionismos soberanistas o capitalismos de Estado productivistas ha definido aún la nueva fase larga de acumulación económica y legitimación política. Por un tiempo más, seguimos en el portal liminal en el que las derrotas y las victorias son cortas. Pero ello no durará para siempre. Si el progresismo quiere seguir siendo protagonista de esta disputa del destino, está obligado a abalanzarse sobre un porvenir reinventado audazmente con más igualdad y democracia económica.

Por Álvaro García Linera /17 de agosto de 2025

Fuente: Resumen Latinoamericano

Reclaman ante la ONU por Consulta Indígena del gobierno de Gabriel Boric: La califican de "despojo encubierto, perverso y de mala fe"

En un hecho de profunda preocupación, la ONG Images for Inclusion ha enviado una apelación formal al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde Nueva York. Esta organización ha calificado el actual proceso de «Consulta Previa sobre un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche» en Chile como un acto de «despojo encubierto, perverso y de mala fe». Esta apelación no solo busca la intervención de la ONU, sino que también tiene como objetivo concientizar a la opinión pública y, en especial, al propio Pueblo Mapuche sobre la gravedad de un proceso que consideramos ilegítimo y profundamente perjudicial.

La denuncia se basa en una serie de argumentos jurídicos detallados que se han expuesto en una carta abierta a las máximas autoridades de Chile. En ella, se sostiene que este proceso de consulta, lejos de buscar la restitución de tierras, tiene como fin último modificar la legislación para eludir esta obligación histórica.

Vulneración de la buena fe y el consentimiento

La consulta se instruye bajo la Resolución Exenta N° 244, que se basa en el Decreto N° 66. Este decreto permite que el proceso se considere «cumplido» incluso si no se logra un acuerdo o consentimiento. Esta disposición, a juicio de Images for Inclusion, distorsiona el espíritu del Convenio 169 de la OIT y vulnera el principio fundamental del Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC).

Discriminación

El proceso es «discriminatorio» al excluir alrededor del 50% del Pueblo Mapuche, lo que según el Censo 2024, se traduce en 804,453 personas que residen fuera de las 4 regiones a consultar. “Incluso la Ley N° 19.253, en su artículo 1°, reconoce que para los indígenas ‘la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura’”. El Convenio 169 de la OIT no avala una consulta parcial, ya que se refiere a los «pueblos interesados» como una totalidad, no a una porción de ellos.

Omisión de la UNDRIP

El gobierno chileno ha omitido «arbitraria e intencionalmente» la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que Chile ha firmado. Esta declaración establece las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas , y su omisión es una falta grave a los estándares internacionales.

Omisión de perspectiva de género

El proceso carece por completo de un enfoque de género, lo que contraviene la Recomendación General N° 39 del Comité CEDAW, que aborda la violencia estructural contra mujeres y niñas indígenas. El Foro Permanente de la ONU ya ha instado a Chile a aplicar esta recomendación, y su ignorancia en esta consulta es inaceptable.

Llamado a la acción

En opinión de la ONG que funciona desde Nueva York, la consulta actual no es un ejercicio de diálogo genuino, sino una imposición que solo servirá para profundizar la desconfianza y la inestabilidad social. Sostenemos que esta consulta es la manifestación de un vicio sistémico de legalidad, arbitrariedad y mala fe. Continuar con este proceso, tal como está diseñado, expone al Estado de Chile a un alto riesgo de litigios judiciales y de condena por parte de la comunidad internacional.

«Creemos firmemente que la única manera de resolver este problema es con un enfoque que mire hacia adelante, que no se centre en justificar lo que se hizo, sino en lo que debemos hacer mañana para construir una solución definitiva. Por ello, nuestra ONG ha instado a las máximas autoridades de Chile a actuar con la debida diligencia y a reconocer la ilegitimidad de esta iniciativa, dando así el primer paso hacia una verdadera solución».

Enlace a la Carta Abierta

Fuente: Presidente de la ONG Images for Inclusion: Lidia Arriagada-Garcia

Images for Inclusion

New York

12 de agosto de 2025

Fuente: mapuchediario.cl

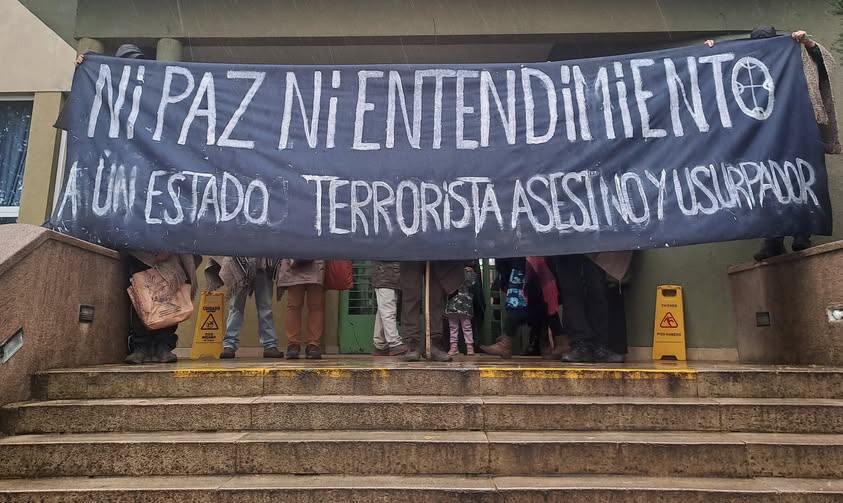

Los temas Centrales de la Comisión Paz y Entendimiento, es imponer una ley de Punto Final a las reclamaciones de restitución territorial mapuche. Los temas Centrales de la Comisión Paz y Entendimiento, cuyo principal objetivo en su implementación es imponer una ley de Punto Final a las legítimas reclamaciones de restitución territorial mapuche, son las siguientes:

Rechacemos esta farsa y engaño que el gobierno de Boric y la clase política chilena y operadores mapuche, junto a los grupos económicos del país, pretenden imponer al pueblo mapuche a través de la consulta Comisión para la Paz y el Entendimiento.

La tierra

¡No se arrienda, no se entrega ni se vende!

¡La tierra se recupera y defiende!

El registro de comunidades de la Conadi partió con 679 grupos inscritos, hasta el año pasado la cifra alcanzaba un total de 4.229

La entrega de tierras se ha guiado hasta ahora por los títulos de merced, pero no existe claridad sobre cuáles son las tierras demandadas y quiénes son sus dueños actuales, pues los reiterados intentos por catastrarlas han sido infructuosos.

El gobierno presentará las bases para licitar un catastro de todas las tierras indígenas que deben ser restituidas, para lo cual se convocará a universidades y centros de estudio. El objetivo es tenerlo listo en seis meses.

Identificar y ubicar todas las tierras indígenas en disputa permitiría tener una visión clara del problema y proyectar soluciones, financiamientos y plazos para intentar ponerle fin a este conflicto histórico.

¿Se puede solucionar un problema sin saber cuál es su dimensión? Esa es justamente una de las falencias que tiene el Fondo de Tierras. Gran parte de los actores que han estado involucrados en ese tema reconocen que el mecanismo creado por el Estado de Chile para hacerse cargo de la deuda de tierras ancestrales de los pueblos indígenas es que se trata de un sistema que no tiene límites.

Dicho de otra forma, en 1993, se creó un fondo para una demanda potencialmente infinita, pero con recursos finitos dada la actual estructura de propiedad de las zonas reclamadas.

Cuando partió la compra de tierras para comunidades indígenas en 1994, esto no fue problema. El sistema recién partía y había miles de hectáreas por comprar. A medida que se echó a andar el mecanismo, las familias indígenas fueron creciendo y las comunidades dividiéndose. Si el registro de comunidades de la Conadi partió con 679 grupos inscritos, hasta el año pasado la cifra alcanzaba un total de 4.229. Así, la problemática se fue asomando paulatinamente.

Hoy, con el paso del tiempo, este obstáculo es cada vez más evidente.

Cronología del Catastro de Tierras Mapuche

2009: Primer Gobierno de Michelle Bachelet

Creación de la figura de ministro coordinador de asuntos indígenas.

• Encargo de estudio de catastro al Centro EULA de la Universidad de Concepción.

• Resultados: primer mapa de superposiciones de títulos de dominio.

• Material entregado al siguiente gobierno (Piñera 1), pero no continuado bajo la excusa de falta de documentación.

2016-2017: Segundo Gobierno de Michelle Bachelet

Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía (2016).

• Necesidad de un catastro reconocida formalmente (2017).

• Recomendación de que el catastro fuese realizado por un órgano independiente.

• Encargo a comité interministerial, sin avances registrados.

2018: Segundo Gobierno de Sebastián Piñera (Primer Intento)

El ministro Alfredo Moreno retoma la idea del catastro.

• Solicitud a Contraloría para ejecución como organismo externo.

• Contraloría rechaza la iniciativa por falta de facultades legales y desorden administrativo.

2021-2022: Segundo Gobierno de Sebastián Piñera (Segundo Intento)

Presidente reitera necesidad de lograr un catastro global.

• CONADI y Bienes Nacionales preparan bases para licitación.

• Contraloría rechaza por aspectos técnicos y legales.

• Comunidades expresan preocupación por limitar la restitución a títulos de merced.

2023-2025: Gobierno de Gabriel Boric

Creación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPYE) con mayoría de representantes de derecha.

• Encargo de catastro sobre tierras reclamadas en relación con títulos de merced.

• Informe final propone nueva institucionalidad de tierras y un fondo específico.

Principales hallazgos y recomendaciones de la CPPYE

El sistema actual es insostenible y con demoras excesivas.

• Se propone crear un nuevo sistema de reparación y fondo financiero de USD$4.000 millones.

• Además crear Agencia de reparación, tribunal arbitral y digitalización de registros.

• Se requiere consulta previa indígena ante nuevas medidas.

Conclusiones

El catastro de tierras mapuche toma como referencia la tierra expoliada a los Títulos de Merced calculada partir de la demanda expresada por las comunidades a la Conadi.

• El ex ministro Moreno, desde el gobierno, y el senador Felipe Kast, desde el congreso, han sido los grandes promotores de esta reparación "restringida" de tierras que, de paso, legitima los Títulos de Merced y otras titulaciones del Estado como las únicas tierras mapuche existentes.

• El informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento corona el intento de la derecha y la gremial de agricultores por poner fin a la demanda mapuche por tierras.

Ver video de la abogada y candidata a senadora 2025 Rosa Catrileo sobre el proceso el proceso de consulta indígena para una nueva institucionalidad de tierras y de representación política