Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.

Convierte la historia en mito selectivo y su memoria en instrumento de poder. Europa es decadencia, América Latina es subordinación, Asia es competencia implacable, y cada espacio geopolítico recibe un valor moral y estratégico, un signo que lo posiciona en el tablero de la supremacía. Se establece así un código semiótico de aliados y enemigos que no depende de hechos objetivos, sino de narrativas mercantiles cuidadosamente elaboradas, Europa debe salvarse de sí misma, América Latina debe obedecer, China debe ser contenida, y el orden internacional queda redefinido por la prioridad absoluta del interés estadounidense

¿Qué significa todo esto?

Desde nuestra mirada semiótica crítica, este documento no puede leerse meramente como plan militar o diplomático, es una guerra cognitiva o batalla cultural burguesa sobre el orden económico y simbólico mundial, es una nueva gramática de dominación, un reordenamiento de sentidos sobre patria, soberanía, amenaza, identidad, poder. Constituye una operación de hegemonía simbólica: redefine lo que es normal, deseable, legítimo; lo que es amenaza, inseguridad, decadencia; lo que merece protección, intervención, coerción. Y en ese juego simbólico‑estratégico, hay una apuesta por la domesticación del miedo, por la militarización del imaginario social, por la naturalización de la xenofobia, por la re-semantización del nacionalismo como escudo contra el caos. Se instituye una nueva semiótica del Estado‑gendarme, de la frontera fortificada, del antagonismo perpetuo, de la soberanía cerrada, de la identidad homogénea. Es un escenario irrenunciable para la disputa por el sentido.

No es un documento neutro; es una operación de poder que respira violencia simbólica, que construye realidades y legitima hegemonías. Desde su primera línea, proclama la soberanía absoluta del Estado-nación como principio irrenunciable, y en esa declaración se inscribe una gramática de exclusión: América no debe compartir su destino, debe defenderlo como un territorio sagrado, como un espacio delimitado por fronteras invisibles y amenazas siempre acechantes. La fuerza no es opción; es mandato, y la legitimidad de la violencia se convierte en norma, en principio rector de la seguridad, en ley no escrita que organiza el mundo y lo redefine. El texto no describe peligros, los produce, los magnifica, los codifica en signos que la sociedad interioriza, que el ciudadano acepta como inevitables. Cada enemigo nombrado —migrantes, potencias extranjeras, actores no estatales— no es simplemente una amenaza; es un significante cargado de miedo, un símbolo que condensa caos, decadencia y peligro, una excusa para justificar el control total y la intervención preventiva. Justificación perfecta para la industria de las armas.

Convierte la historia en mito selectivo y su memoria en instrumento de poder. Europa es decadencia, América Latina es subordinación, Asia es competencia implacable, y cada espacio geopolítico recibe un valor moral y estratégico, un signo que lo posiciona en el tablero de la supremacía. Se establece así un código semiótico de aliados y enemigos que no depende de hechos objetivos, sino de narrativas mercantiles cuidadosamente elaboradas, Europa debe salvarse de sí misma, América Latina debe obedecer, China debe ser contenida, y el orden internacional queda redefinido por la prioridad absoluta del interés estadounidense. La violencia se naturaliza como método, el miedo se normaliza como estado, y la intervención se convierte en derecho inherente del poder que se sabe superior.

En el corazón del documento late una obsesión con la identidad nacional que trasciende la política y toca la cultura misma, lo americano es virtud, lo otro es peligro; la diferencia no es diversidad, es amenaza; la mezcla no es riqueza, es descomposición. Los signos de la alteridad —idiomas, costumbres, migración, prácticas culturales— son resignificados como vectores de inseguridad, y esa re-significación opera sobre la percepción social con la fuerza de una máquina disciplinaria: condiciona el imaginario, moldea comportamientos, genera consenso y miedo a la vez. Cada palabra de la estrategia actúa sobre el lector, sobre el ciudadano, sobre la comunidad, construyendo la sensación de que sin control absoluto y vigilancia permanente la nación sucumbiría.

Se despliega además como una coreografía de poder. La fuerza militar no es instrumento, es lenguaje; la economía no es intercambio, es signo de influencia; la diplomacia no es diálogo, es dispositivo de dominación. Cada decisión, cada línea, cada categoría semántica comunica jerarquía y orden: la seguridad se entiende como supremacía, y la supremacía como necesidad moral. La retórica de urgencia y declive articula un crescendo de peligro que legitima cualquier medida, desde la militarización de fronteras hasta la presión económica y la manipulación diplomática. No hay neutralidad; no hay pausa; todo está destinado a producir consentimiento, obediencia, aceptación silenciosa del imperativo de dominio.

Desde la perspectiva de nuestra semiótica crítica, el NSS 2025 es un dispositivo de construcción de realidades, produce enemigos, inventa riesgos, crea consenso mediante la normalización del miedo, y redefine la idea misma de lo legítimo y lo ilegal, lo propio y lo extraño. No se limita a describir la seguridad; la fabrica. No se limita a planear la defensa; condiciona el deseo y la percepción. No se limita a identificar aliados; establece categorías morales que ordenan el mundo y definen la jerarquía de valores. La estrategia, en su esencia, es un acto performativo, produce la realidad que proclama, instituye el orden que anuncia, naturaliza la violencia que necesita para sostenerse.

Finalmente, el documento revela que la seguridad contemporánea no es protección ni bienestar, sino hegemonía. La NSS 2025 nos muestra que la nación se mantiene erguida sobre la exclusión, que la paz se alcanza mediante la fuerza y que la moralidad se mide por la capacidad de imponer un orden global unilateral. Cada signo del texto, cada enunciado, cada construcción discursiva es una herramienta de poder que disciplina cuerpos, moldea imaginarios, crea consentimiento y miedo simultáneamente. Leerlo con semiótica crítica es ver más allá de la estrategia, es reconocer un entramado simbólico que redefine la política, la cultura y la subjetividad, y que revela que el arma del Estado y del sistema no es solamente el armamento, sino la capacidad de dar sentido al mundo y al peligro, y de hacer que ese sentido se perciba como inevitable.

Ese NSS 2025 es una operación semiótica que reinscribe al poder global bajo nuevos códigos, redefine enemigos y aliados, reelige valores, legitima estrategias de dominación y condiciona los imaginarios colectivos. Como tal, debe leerse como discurso político‑estratégico —una narrativa de seguridad, amenaza, identidad, soberanía y resguardo— cuyo contenido revela mucho más allá de datos militares, diplomáticos o económicos. La primera semántica sobre la que se levanta el texto es la de la “soberanía nacional” y la “primacía del Estado-nación”. Al afirmar que “los días en que Estados Unidos sostenía el orden mundial como Atlas han terminado”, el NSS marca una ruptura con la pretensión de universalismo exportador de valores —democracia, derechos humanos, liberalismo global— y reivindica, en cambio, un realismo duro, orientado a los intereses propios, al resguardo interno, al control de fronteras, al dominio estratégico.

Esa declaración semiótica implica una reconfiguración simbólica del papel de EE. UU. ya no como gendarme global idealista, sino como potencia que prioriza su integridad cultural, económica, territorial. Se legitima una ética del “nosotros primero”: identidad nacional, control de migraciones, preservación de un imaginario homogéneo frente a lo extraño o lo otro. Ese “nosotros” implica una construcción del otro como amenaza simbólica y existencial. Las “migraciones masivas”, según el NSS, no solamente se describen como un problema administrativo o demográfico, sino como factor de ruptura social: erosionan la cohesión, distorsionan mercados laborales, incrementan crimen, debilitan recursos públicos, perturban la “identidad nacional”. Ese discurso no sólo sataniza a los migrantes, los convierte en signos de desorden, de declive de la nación, de crisis de comunidad. Los migrantes, la movilidad transnacional, se re-semantizan como amenazas simbólicas al orden, al bienestar, a la continuidad del “pueblo‑nación”. Se instituye un régimen semiótico‑político que vincula migración con inseguridad, extranjería con peligro, diversidad con disolución.

Su premisa “paz a través de la fuerza” se convierte en fundamento conceptual, la supremacía militar, la hegemonía económica, el control de fronteras, las alianzas selectivas, la presión comercial —todo ello como instrumentos simbólicos de poder. Su fuerza no aparece como última ratio, sino como medio preferente de legitimación. Esto reconfigura el significado de “seguridad”, ya no como garantía de vida, bienestar o promiscuidad democrática, sino como mantenimiento del dominio, preservación del statu quo, imposición del orden. La violencia —o su mera posibilidad— se normaliza como parte constitutiva del régimen de seguridad.

Advierte sobre una posible “desaparición civilizacional” de Europa, ligada a migraciones, crisis demográficas, declive económico, pérdida de identidad y dependencia de instituciones supranacionales. Esa retórica no solo es estratégica: es simbólica: reconstruye Europa como espacio decadente, impotente, en descomposición, en contraste con la vigorosa identidad nacional‑estadounidense. Esa memoria histórica selectiva y esa narrativa de declive funcionan como dispositivo de miedo, de rechazo, de prohibición a la “mezcolanza”.

Simultáneamente, el documento promueve una re-latinización del dominio estadounidense: bajo el paraguas de un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, el hemisferio occidental es reinstalado como esfera prioritaria de influencia, como patio trasero geoestratégico, económico y militar. Esta revalorización del “patio trasero” conlleva una carga simbólica fuerte: América Latina es rehecha como zona de mampara, de recurso, de control, de subordinación estratégica. Se legitima una hegemonía directa basada en la proximidad geográfica, en la dependencia económica, en la militarización. Esa narrativa reproduce viejos imaginarios neocoloniales, condensados ahora en forma de política de seguridad nacional. Apela al mito de la grandeza nacional, a la memoria de una “América poderosa”, autónoma, soberana, autosuficiente; un pasado imaginado de supremacía, vitalidad cultural, dominio económico y militar. Esa nostalgia simbólica funciona como ethos nacionalista: legitima la restauración del predominio, la recuperación del control, la reafirmación de valores identitarios frente a la globalización, la mezcla, la disolución. El miedo al otro —al inmigrante, al extranjero, al distinto— se convierte en fundamento moral de la seguridad interna y externa.

Los migrantes, por ejemplo, son resignificados como vectores de inseguridad y desestabilización cultural. La amenaza ya no es solo tangible o física, sino simbólica: se construye la idea de que la alteridad, la diferencia y la movilidad social constituyen riesgos para la continuidad del Estado-nación, generando un marco discursivo que naturaliza políticas de exclusión y control. El documento también opera mediante la retórica de la fuerza como medio legitimador. La supremacía militar, la presión económica y la intervención selectiva se presentan no como alternativas, sino como imperativos estratégicos para preservar la integridad nacional. La normalización del uso de la fuerza, incluso preventiva, constituye un signo semiótico que impone estabilidad, autoridad y dominio. En este sentido, la violencia se convierte en un elemento constitutivo del orden, mientras la diplomacia y la cooperación son relegadas a un plano secundario, subordinadas al imperativo de seguridad entendido como monopolio del Estado sobre la protección de su espacio y su identidad.

Contra la idea de comunidad internacional basada en cooperación y consenso, el documento adopta una semántica de soberanías fragmentadas, de bilateralismo selectivo y de proteccionismo económico. Se construye una lógica en la que la interdependencia se percibe como vulnerabilidad, y la autonomía estratégica se convierte en principio rector. Esta operación simbólica es, en esencia, un reordenamiento del sentido de la seguridad global, que legitima la reducción del multilateralismo y el fortalecimiento del poder unilateral como norma de conducta. No sólo describe un mundo amenazante, sino que lo configura, determina cómo se perciben los enemigos, cómo se legitiman las políticas y cómo se construye la idea misma de lo nacional frente a lo externo. La narrativa simbólica del documento instituye jerarquías, impone categorías de valor y amenaza, y produce una gramática de orden que condiciona la acción y la percepción de la comunidad.

Cada enemigo nombrado en el texto —migrantes, potencias rivales, actores no estatales— no es un problema abstracto; es signo, es símbolo de caos, de decadencia, de peligro inminente. Los migrantes son más que cuerpos en movimiento: son alteridad codificada como amenaza, vector de desorden cultural, riesgo de erosión de la identidad nacional. China y Rusia no son solo competidores estratégicos; son representaciones de desafío, signos de contrariedad que la narrativa re-semantiza para justificar la supremacía estadounidense. El documento transforma la percepción social: la amenaza no se encuentra en la realidad objetiva, sino en la forma en que se construye discursivamente, en la cadencia de sus frases, en la insistencia de sus imágenes de crisis y peligro perpetuo.

Su superioridad militar no es instrumento; es lenguaje. La economía no es intercambio; es poder que se impone y se reconoce. La diplomacia no es negociación; es maniobra para consolidar la hegemonía. Cada oración es performativa: produce consenso, disciplina imaginarios, legitima decisiones que en otros contextos serían cuestionadas. La estrategia convierte la violencia en norma y el miedo en herramienta, y en ese acto de semiótica política, lo simbólico y lo material se confunden: lo que se dice construye lo que se hace y condiciona lo que se percibe como inevitable. El texto también manipula la historia y la memoria: construye nostalgia, inventa grandeza, selecciona relatos de gloria y derrota para consolidar un ethos nacionalista. La grandeza estadounidense es ideal, mito y norma; lo otro es siempre riesgo, declive y amenaza.

No es un documento, es un relámpago. Cada palabra fulmina certezas, cada línea reconstruye la realidad bajo la tiranía de la soberanía. América no se defiende: se erige. No protege: impone. Desde su inicio, proclama que el mundo se organiza alrededor de su poder, que la identidad nacional es escudo y espada, que lo otro, lo diferente, lo migrante, es peligro, es amenaza, es fractura de un orden que se sabe absoluto. La seguridad no es una política; es un acto de creación, una semiótica del miedo, una coreografía de hegemonía que obliga a mirar, temer y aceptar.

Lo americano es virtud, lo otro es peligro; la diferencia no es riqueza, es fractura; la alteridad no es pluralidad, es amenaza. Migración, lengua, costumbre, cultura: signos codificados en pánico, vectores de control. Cada palabra del documento es una operación semiótica: disciplina cuerpos, condiciona deseos, convierte la percepción en obediencia y el miedo en legitimidad. La seguridad deja de ser protección y se convierte en espectáculo de dominio, en ritual de imposición, en lógica de inevitabilidad. La estrategia no habla de paz, habla de supremacía. No habla de cooperación, habla de dominio. No habla de comunidad internacional: habla de jerarquía. Cada signo del texto es una señal: obedecer o temer. Cada frase, un acto de poder: producir consenso, fabricar enemigos, normalizar la fuerza, hacer que lo inevitable parezca natural. La fuerza, el miedo, la identidad se entrelazan en un solo código que atraviesa la política, la cultura y la conciencia misma de quienes observan, temen y aceptan.

No organiza sólo ejércitos ni despliega estrategia, organiza imaginarios, construye realidades, instala leyes invisibles de poder. Cada palabra es un martillo, cada oración una tromba. La estrategia no solo predice el mundo; lo fabrica. No sólo describe amenaza; la inventa. No sólo llama a la acción; la impone, desde la percepción hasta la obediencia, desde la identidad hasta la moralidad. La seguridad se vuelve hegemonía, y la hegemonía se vuelve espectáculo, y el espectáculo se convierte en verdad que todos reconocen y aceptan, mientras el mundo gira bajo un código de miedo y poder que nadie osa cuestionar.

El documento arde en su propia cadencia, golpea con ritmo de relámpago, deslumbra con la claridad del poder que se sabe absoluto. Leerlo con semiótica crítica es ver la arquitectura de la dominación: cómo se construyen enemigos, cómo se codifica la amenaza, cómo se fabrica la obediencia, cómo el miedo se vuelve estética y la hegemonía se vuelve belleza terrible y luminosa. Este documento no solo organiza seguridad: organiza percepción, conciencia, imaginación, voluntad. Cada palabra es un acto de fuerza, cada línea un rayo que corta, y cada párrafo es un fuego que ilumina, ciega y obliga a mirar el poder en toda su desnudez.

Su narrativa no sólo construye amenaza; construye identidad. Lo americano es virtud; lo otro es riesgo. La diferencia no es riqueza cultural; es fractura. Cada palabra, cada enunciado, disciplina cuerpos, moldea deseos y dirige la conciencia. La seguridad deja de ser protección para convertirse en espectáculo de poder: un orden visible e invisible, un código que atraviesa lo político, lo social y lo subjetivo, un instrumento que convierte la inevitabilidad del dominio en certeza moral.

Esa es la semiótica de la hegemonía contemporánea: no es suficiente controlar fronteras, desplegar ejércitos o ejercer diplomacia. El poder se ejerce sobre la percepción: cada palabra es arma, cada frase es ritual, cada párrafo es acto performativo que disciplina, moldea y organiza la realidad. La estrategia no predice el mundo; lo fabrica. No describe riesgo; lo produce. No propone seguridad; impone orden y consentimiento. La hegemonía se vuelve narrativa, y la narrativa se vuelve experiencia colectiva: leer la NSS 2025 es observar cómo el poder convierte miedo, identidad y fuerza en un solo código semiótico que atraviesa todo, desde la percepción hasta la moralidad, desde la política hasta la conciencia. En ese entramado se evidencia que la verdadera fuerza de la estrategia no reside en sus recursos materiales, sino en su capacidad de dar sentido al mundo y de hacer que ese sentido se perciba como inevitable, justo y necesario. La geopolítica es traducida a lenguaje moral: no organiza sólo ejércitos ni despliega sólo tropas; organiza percepciones, códigos de miedo y obediencia que atraviesan cultura, política y subjetividad. La historia es seleccionada, el mito es instrumento, la memoria es construcción estratégica: lo americano es virtud, lo otro es peligro. La diferencia no es riqueza; es fractura; la alteridad no es pluralidad; es amenaza.

Su texto arde, golpea, deslumbra, indigna y ciega. La NSS 2025 no sólo comunica; devasta y reconstituye, y quien lo lee no sólo comprende, se enfrenta a un paisaje horrible del poder burgués en su forma más cruda, al acto de creación simbólica que desfigura laidentidad, amenaza, obediencia y futuro. Cada signo es martillo, cada frase es chispa, cada párrafo es relámpago que ilumina y quema la percepción, recordando que la hegemonía no se sostiene solamente con recursos materiales, sino con la fuerza de la narrativa, la fuerza del sentido y la fuerza de la semiótica que atraviesa la conciencia colectiva y convierte miedo, identidad y poder en una sola corriente indomable. Horrible.

Por: Fernando Buen Abad Domínguez

Según las últimas proyecciones, el pueblo mapuche constituye aproximadamente el 34% de la población de la Región de la Araucanía, y su padrón electoral ronda el 30%. Por ello, es de gran relevancia que cuatro candidaturas de amplio reconocimiento de esta nación pueblo hayan obtenido, en conjunto, más del 21% del sufragio regional.

4 candidaturas mapuche al Senado obtuvieron más del 21 % del sufragio regional

La elección senatorial en La Araucanía dejó un hito político sin precedentes: cuatro candidaturas mapuche alcanzaron en conjunto 138.780 votos, marcando uno de los momentos de mayor expresión electoral del pueblo mapuche en comicios parlamentarios. Los resultados, a pesar de ser cupos minoritarios en comparación a la gran cantidad de candidatos (25), mostraron el peso electoral de los y las postulantes, con cerca de un tercio del padrón.

El principal resultado de la jornada fue del exalcalde de Temuco, exdiputado, exministro y exintendente, Francisco Huenchumilla (DC), candidato a la reelección del Pacto Unidad por Chile, quien obtuvo 56.194 votos, equivalentes al 8,59% del total regional, convirtiéndose en el único candidato mapuche electo senador. Su votación —la más alta entre las candidaturas de este grupo— reafirmó el respaldo que ha construido en distintas comunas urbanas y rurales.

A su vez, tres candidaturas mapuche lograron cifras altamente competitivas. La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, independiente apoyada por el PC en el Pacto Unidad por Chile, reunió 39.221 votos, equivalentes al 6,0%. Por su parte, la abogada y dirigenta Rosita Catrileo, independiente, sumó 25.657 votos, un 3,92% del total regional. Aucán Huilcamán, independiente apoyado por el Partido Ecologista Verde, alcanzó 17.708 votos, correspondientes al 2,71% del total regional.

En conjunto, estos resultados consolidan una votación mapuche superior a 138 mil sufragios, reflejo de una participación activa y creciente en la política regional. El desempeño de estas cuatro candidaturas confirma una tendencia sostenida: el electorado mapuche —hoy cerca del 30% del padrón de La Araucanía— se posiciona como un actor determinante en la correlación de fuerzas que define la representación parlamentaria en el sur del país.

los porcentajes entregados para las cuatro candidaturas mapuche al Senado en La Araucanía:

• Aucán Huilcamán: 2,71%

• Francisco Huenchumilla: 8,59%

• Elisa Loncón: 6,0%

• Rosita Catrileo: 3,92%

El porcentaje total reunido por las candidaturas mapuche es: 21,22% del total regional.

Luego del resultado final de las elecciones, Elisa Loncón Antileo, quien estuvo muy cerca de resultar electa, manifestó en sus redes sociales: “A toda la ciudadanía que nos acompañó: ¡Gracias de corazón! A mi equipo y colaboradores: su trabajo fue impecable (…) Agradecemos especialmente a las 39.221 personas que confiaron en nosotros. Estuvimos a solo 900 votos de llevar al Senado la voz de los marginados. No nos alcanzamos, pero seguiremos luchando (…) Hicimos una campaña limpia que puso por delante las ideas, la verdad y la esperanza. Mantengámonos firmes y organizados (…) Ahora, unámonos para apoyar a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial. La esperanza de un nuevo Chile sigue en marcha”.

Por: Seguel Alfredo

Fuente

En los últimos años, se ha vuelto un lugar común en el análisis de los resultados de la Región de la Araucanía —considerada la de mayor densidad poblacional mapuche— señalar que los mapuche de esa zona no votan por la izquierda. Así lo destacan simpatizantes de la izquierda chilena en sus comentarios a través de redes sociales.

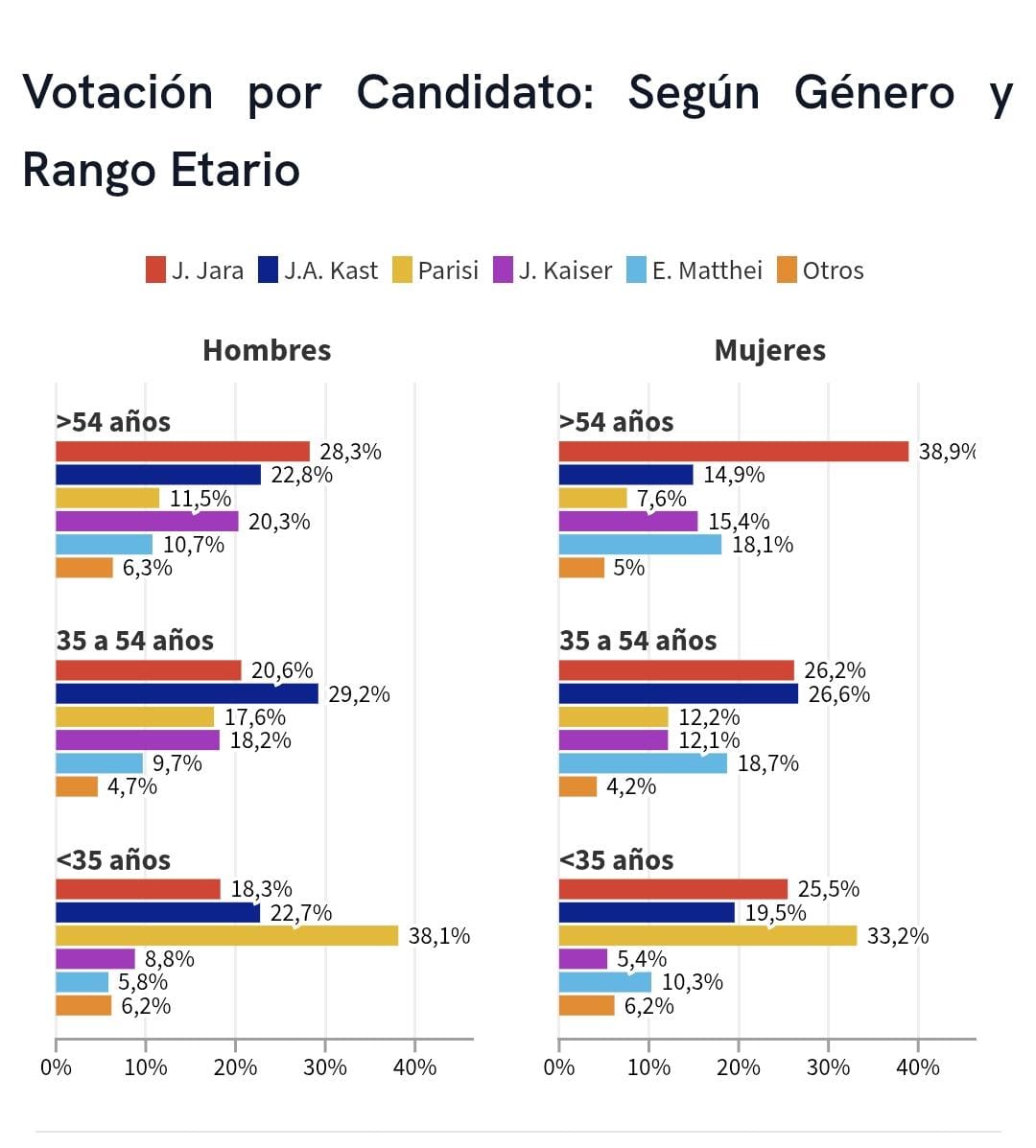

Todavía se analizan los resultados de la primera vuelta del proceso electoral para elegir al presidente de la República de Chile. Ningún candidato obtuvo la mayoría calificada, por lo que dos de ellos disputarán el puesto en una segunda vuelta. El apoyo electoral al bloque continuista de centroizquierda es débil, y la intención de voto indica como favorito al candidato de ultraderecha José Kast. Cabe destacar que, en la primera vuelta, alrededor del 70% de los chilenos votó por candidatos de derecha.

Todavía se analizan los resultados de la primera vuelta del proceso electoral para elegir al presidente de la República de Chile. Ningún candidato obtuvo la mayoría calificada, por lo que dos de ellos disputarán el puesto en una segunda vuelta. El apoyo electoral al bloque continuista de centroizquierda es débil, y la intención de voto indica como favorito al candidato de ultraderecha José Kast. Cabe destacar que, en la primera vuelta, alrededor del 70% de los chilenos votó por candidatos de derecha.

En los últimos años, se ha vuelto un lugar común en el análisis de los resultados de la Región de la Araucanía —considerada la de mayor densidad poblacional mapuche— señalar que los mapuche de esa zona no votan por la izquierda. Así lo destacan simpatizantes de la izquierda chilena en sus comentarios a través de redes sociales.

Esto revela una sociedad que proyecta sobre el pueblo mapuche el carácter punitivo del racismo, responsabilizando al mapuche —racializado, excluido y marginado— por su propia situación de dominación. Todo esto opera como un juicio preconcebido y como una manifestación ideológica dentro de un discurso progresista.

Un dato que desde hace mucho tiempo debería ser de conocimiento común es que los mapuche somos una minoría demográfica —el 34% en La Araucanía— y, por lo tanto, también una minoría electoral. Sorprende que tantos militantes de izquierda no indígenas lo desconozcan.

Un factor a considerar en el electorado chileno es el impacto de la pobreza en la intención de voto. Ser pobre en Chile conlleva muchas limitaciones, entre ellas, una condición de marginalidad material, social, cívica e intelectual.

Históricamente, identificarse y luchar por reivindicaciones económicas, sociales, políticas y culturales implica informarse, educarse e integrar esa lucha en la forma de vida. Creo que algunos, quienes crecimos en la pobreza, en cierta forma lo hemos experimentado en nuestro desarrollo político e intelectual. No hay que olvidar que tomar conciencia sobre la propia condición y situación de vida es un proceso inducido por diversas circunstancias.

Los estudios indican que el perfil del electorado del candidato de extrema derecha a la presidencia de Chile, José Kast, se caracteriza por un bajo nivel educativo, la influencia evangélica y la edad adulta. Respecto al segundo aspecto, el evangelismo, el progresismo poco puede incidir. Para influir en la agenda de las personas pobres y con baja educación, es necesario un activismo del cual los partidos progresistas se han divorciado —especialmente a partir de la Revuelta Social de octubre de 2019 —, alejándose de los movimientos sociales. El puente con el clivaje electoral que en este caso es menospreciado (los pobres) es el movimiento social, así como una agenda política coherente y progresista que incluya a los pueblos indígenas, quienes han quedado al margen del progresismo.

El actual proyecto de la izquierda chilena carece de dinamismo y motivación.

Por: Jorge Calbucura, noviembre 2025

El Ejecutivo debutó hablando de Wallmapu, y a los pocos meses dio un drástico giro. El mandatario se acerca a terminar su gestión con un estado de excepción, su consulta indígena suspendida y querellas ingresadas en contra de actos terroristas.

La primera vez que el presidente Gabriel Boric habló de terrorismo respecto a hechos ocurridos en la Macrozona Sur fue en noviembre de 2022.

Lo hizo en su primera gira a La Araucanía para referirse a uno de los primeros ataques que se registraron en el sur durante su administración: se trató de la quema al histórico Molino Grollmus, en Contulmo. Respecto de este ataque, ya hay 21 imputados y el último cayó el viernes de la semana pasada luego de un operativo de la PDI.

“Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista”, dijo Boric esa vez, marcando un cambio de postura del Ejecutivo respecto a lo que fue su campaña y el debut de su gobierno.

Los primeros meses de Boric no fueron fáciles en este ámbito. El 15 de marzo, Izkia Siches, quien por ese entonces ejercía como ministra del Interior, realizó un frustrado viaje a Temucuicui en La Araucanía, que terminó con disparos a la comitiva de vehículos del gobierno y cortes en las rutas.

La idea era mostrar que para este gobierno mantener diálogo con las comunidades mapuche era una prioridad. La caótica visita, que obligó a renuncias de parte del equipo asesor de Siches en Asuntos Indígenas, se criticó transversalmente en el mundo político.

Dos meses después, el gobierno vivió otro impasse. Luego de que se publicara una entrevista del líder de la CAM, Héctor Llaitul, donde hacía un llamado a “organizar la resistencia armada”, una funcionaria del equipo de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se comunicó con el vocero mapuche.

En ese llamado telefónico la exasesora pidió sostener un diálogo entre Llaitul y Vega. Por esos días, Vega, quien al igual que varios funcionarios de gobierno decía “sentirse cómoda con la expresión Wallmapu”, dijo que en Chile existían “presos políticos mapuche”.

Actualmente Llaitul está en la cárcel cumpliendo una pena de 23 años como autor de delitos de la Ley de Seguridad del Estado (15 años), robo de madera (5 años) y atentado contra la autoridad (3 años).

Sus abogadas Josefa Ainardi y Victoria Bórquez denunciaron que Llaitul fue víctima de vulneraciones a sus garantías como integrante del pueblo un pueblo indígena, reconocido activista de los derechos políticos, territoriales y culturales de su pueblo, así como también werkén (portavoz) de la Coordinadora Arauco-Malleco. Cuestionaron los testimonios de testigos reservados y que el tribunal oral no haya tomado en cuenta la pertinencia cultural indígena del acusado al pueblo mapuche.

Fue también por esos días, el 16 de mayo de 2022, cuando volvió a declararse el estado de excepción en la Macrozona Sur luego de un intervalo de casi dos meses sin la medida, que tuvo varias prolongaciones en el gobierno de Sebastián Piñera.

Que el presidente Boric echara mano a esta misma medida constitucional -a la que se opuso siendo diputado-, fue la sentencia de que el discurso del Ejecutivo había cambiado.

Querellas del gobierno

Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública que dirige el ministro Luis Cordero, durante la actual administración se han presentado 514 querellas por hechos de violencia que han afectado la Macrozona Sur.

En el primer año de Boric se presentaron 39 querellas en Biobío, 66 en La Araucanía y 20 en Los Ríos. En todas las regiones la cifra creció para 2023: 78 en Biobío, 112 en La Araucanía y 24 en Los Ríos. Ese fue el año en que el Ejecutivo presentó más acciones penales por hechos en la Macrozona Sur. En 2024, la cifra bajó: 37 en Biobío, 65 en La Araucanía, 19 en Los Ríos. En lo que va de año la cifra se mantiene más baja que el año pasado: 21 en Biobío, 32 en La Araucanía y 1 en Los Ríos.

Eso sí, durante los últimos cinco años, fue en 2020 cuando se presentaron la mayor cantidad de estas acciones judiciales, alcanzando las 506.

Durante este periodo, independiente de la fecha en que se inició la causa, desde el gobierno destacan que los tribunales han entregado 614 sentencias condenatorias por hechos de este tipo, lo que “representa un considerable incremento de condenas en relación con años anteriores”.

En el desglose, a la fecha se han presentado seis querellas por Ley Antiterrorista, cuatro de ellas por hechos en la Macrozona Sur. La última en ingresar fue por los últimos hechos ocurridos en Ercilla.

El año 2022 fue el que tuvo el mayor número de condenas: 51 por hechos en Biobío, 129 de La Araucanía y 25 de Los Ríos. En lo que va de año, los tribunales han entregado 43 condenas en Biobío, 53 en La Araucanía y dos en Los Ríos.

Dentro de las últimas querellas que ha presentado el Ejecutivo por delitos en esa zona, están el ataque en la Central hidroeléctrica Rucalhue ocurrido en abril, donde un grupo de al menos doce encapuchados quemó más de 50 máquinas; un ataque incendiario originado el mismo mes en cabañas de Contulmo; la quema de camiones en Collipulli y otro ataque incendiario en una faena forestal de Carahue. Todos estos hechos fueron atribuidos por grupos extremistas de la zona, como son la WAM, Resistencia Mapuche Lavkenche y la Resistencia Mapuche Malleco.

La diputada por la Región de la Araucanía, Ericka Ñanco (FA) es una de las parlamentarias que destaca los resultados obtenidos en el sur durante la administración de Boric. “Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad, desde el 2021 a la fecha, los hechos de violencia en la Macrozona Sur han disminuido casi un 80%”, dice Ñanco.

“Esto no es casualidad: es fruto de un trabajo coordinado, con mano dura, pero también con una mano inteligente, que escucha a las comunidades, a las autoridades locales y que busca acuerdos reales”, agrega pese a que los logros de su administración se consiguieron con las herramientas que el mismo Boric prometió no usar.

El actual gobierno ha sido el que más ha usado el estado de excepción, transformándolo casi en un estado permanente. Una medida que el Ejecutivo intentó amortiguar con el Plan Buen Vivir.

En paralelo a esto, impulsó la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Luego de un largo proceso, se elaboró un informe con más de 20 recomendaciones para, entre otras cosas, buscar la restitución de tierras al pueblo mapuche y la reparación a las víctimas de violencia.

Sin embargo, esta iniciativa, que se transformó en la más relevante de Boric, quedó frustrada debido a que las recomendaciones requerían de proyectos de ley, los cuales previamente necesitaban de la realización de una consulta indígena. Dicha consulta, pese a la resistencia del gobierno, quedó suspendida a fines de septiembre debido a las críticas levantadas por las comunidades indígenas.

Fuente